创新变革 引领未来

2024微生理系统国际研讨会

暨第七届类器官与器官芯片学术会议

(2024 International Symposium on Microphysiological Systems(MPS 2024))

2024年10月17-20日 中国·海南

近年来,微生理系统(如类器官、器官芯片)广泛应用于疾病研究、药物开发、精准医学等领域,成为各国竞相研究的核心关键技术。“微生理系统国际研讨会暨类器官与器官芯片学术会议”系列会议由东南大学、美国哥伦比亚大学等单位联合发起,会议内容涉及器官芯片、类器官、生物医学大数据等微生理系统领域的各个方面,是我国微生理系统领域最高水平的学术活动之一,同时也是微生理系统研究的国际盛会。会议自2017年创办以来,已经成功召开六届,会议关注微生理系统领域最新研究方向,展示最新科研成果,为专家、学者、企业搭建微生理系统产学研交流合作平台。

2024微生理系统国际研讨会暨第七届类器官与器官芯片学术会议由海南大学、东南大学、江苏省人民医院、美国哥伦比亚大学联合主办,将于2024年10月17-20日在海南三亚召开。会议期间将设特邀报告、主旨报告、口头报告、墙报展示等多个环节,并将评选“最佳论文”、“优秀报告”等若干,旨在共同促进我国微生理系统研究与产业发展进入新的里程。

诚邀全国各高校、科研院所及企业的科技工作者和学界同行等踊跃投稿,积极参加这一微生理系统(类器官、器官芯片等)领域的高水平学术盛会!

即刻扫码注册:

往届会议

一、大会组织机构

主办单位:

海南大学、东南大学、江苏省人民医院、美国哥伦比亚大学、中国生物医学工程学会类器官与器官芯片分会

承办单位:

数字医学工程全国重点实验室、东南大学器官芯片研究院、海南大学生物医学工程学院、江苏运动健康研究院、东南大学苏州医疗器械研究院

协办单位:

中国毒理学学会、江苏省研究型医院学会类器官与器官芯片分会、东南大学环境医学工程教育部重点实验室、海南大学三亚研究院、苏州脑空间信息研究院

会议主席:

骆清铭 顾忠泽 刘 云 Kam W. Leong

会议执行主席:

李向宁 刘亚龄 杨 勇 裴仁军 何隆裕 李晓红 张 娟 陈早早

学术委员会:

主席:王红阳、顾晓松、骆清铭

委员(按姓名拼音排序):

Danilo A. Tagle、Claus Jorgensen、Hang Lin、James Joseph Hickman、Julia TCW、Lena Smirnova、Olivier Guenat、Seiichi Ishida、Uwe Marx、Xiaoming He、Yong Chen、Young-Jae Cho、Yu Sun、艾晓妮、陈璞、陈早早、陈泽新、窦文堃、杜亚楠、高栋、高梅、顾奇、顾忠泽、何裕隆、黄卫华、黄炎、蓝林祥、李晨钟、李向宁、李晓红、梁琼麟、刘杰、刘亚龄、刘云、裴仁军、饶建华、束永前、唐睿康、王平、王璞、王韫芳、席建忠、杨勇、张常华、张娟、张梅、张骁、赵同标、赵燕南、周晓冰

二、会议时间地点

会议日期:2024年10月17-20日(17日报到注册)

会议地点:海南省三亚市崖州区新道街9号创新研学谷

投稿截止日期:2024年9月26日

录用通知发放日期:2024年9月30日

注册费优惠截止日期:2024年9月30日

三、报告抢先看

顾忠泽 东南大学

报告题目:人体器官芯片与人工智能的融合

摘要

人体器官芯片利用干细胞、再生医学、生物材料学、组织工程学、微流控等技术,在微型芯片上模拟人体器官功能和生理环境,用于药物筛选、疾病模型构建和生理病理学研究。本次报告将综述本团队近年来在类器官与器官芯片研发方面的若干进展,包括自主研发了高精度打印系统,发明了光子晶体细胞力显微镜;构建了多种人类细胞器官芯片模型,完成了新药筛选并进入临床试验;结合深度学习算法和自研高灵敏生物医学仪器,开发了自动化、一体化的检测系统,简化了类器官与器官芯片的操作和测量流程,提高了定量观测的准确性;融合器官芯片和AI技术,开发了器官芯片生物医药大模型。芯片和装备已在中国空间站以及多家药厂和医院中得到应用。

个人简介

顾忠泽,东南大学首席教授、博士生导师,长江学者特聘教授,国家杰出青年基金获得者,现任数字医学工程全国重点实验室主任、东南大学器官芯片研究院院长、中国生物医学工程学会类器官与器官芯片分会理事长、国际微生理系统联盟创始理事。长期从事人体器官芯片等研究,在国际核心刊物上发表论文400 余篇,他引2万余次;获国家发明专利130余项,转让十余项专利近4000万元;研究成果获得国家自然科学二等奖、国家科技进步二等奖、教育部自然科学一等奖、黄家驷生物医学工程奖、首届国家颠覆性创新技术大赛最高奖、国家知识产权局-中国专利优秀奖、江苏省科学技术一等奖等奖项,入选2023年中国生命科学十大进展。

Uwe Marx TissUse

报告题目:Integrating human organoids into organismoids to model patient´s systemic pathophysiology on chips

摘要

Over the past decade, a variety of human organoids have been established to mimic single organ (patho)physiology in standard cell culture. However, these organoids lack physiological perfusion of nutrients and inter-organ crosstalk to fully mimic human (patho)physiology in vitro. A wide range of microfluidic microphysiological multi-organ chip systems have been developed to fill this gap, revolutionising basic research in human biology, the development of curative therapies and the precision of personalised medicine. These developments have recently culminated in the organismoid theory (Marx et al, Frontiers in Medicine 2021, doi:10.3389/fmed.2021.728866). The presentation will showcase advanced human organoid-based models and assays based on TissUse's HUMIMIC® MPS technology platform targeting various healthcare challenges. Finally, it will highlight how stem cell technologies, organoid differentiation platforms and MPS-based artificial intelligence are converging to enable automated large-scale operation of chips reflecting patient`s systemic pathophysiology for on-chip clinical trials in the future.

个人简介

Dr. Uwe Marx is Honorary Professor of Medical Biotechnology at the Technical University of Berlin, Germany. He has pioneered the development of multi-organ chips since 2007. Dr Marx has published more than 200 peer-reviewed papers and several book chapters and hosted the three stakeholder CAAT workshops of the MPS community in 2015, 2019 (Marx et al, ALTEX, 2020, doi:10.14573/altex.2001241) and 2023, as well as the 2nd MPS World Summit in Berlin in June 2023. He developed the theoretical background of organismoid theory (Marx et al, Frontiers in Medicine 2021, doi:10.3389/fmed.2021.728866). Several hundred patents granted worldwide protect the results of his development work. He is the recipient of the prestigious 2021 Russell & Burch Award of the United States of America Humane Society. Dr. Marx is the founder and CSO of TissUse, a spin-off from the Technical University of Berlin in 2010, which commercialises the HUMIMIC® technology platform.

唐睿康 浙江大学

报告题目:材料调控生命及其生物医学应用

摘要

利用功能材料创建材料-生物之间的物质和能量交互进而调控生物功能的研究和应用受到了广泛的关注。基于此,我们提出一种材料调控生物的概念,即通过设计材料的多级复杂结构以及时空协同调控的能力,对生物有机体的结构、代谢、功能和行为进行精准操控,利用材料工程化手段促进生物体的功能进化。通过理性设计仿生组织、细胞和细胞器,能够使生物体获得其天然状态下无法实现的非天然功能,包括:在动物细胞中构建类囊体细胞器实现人工光合作用;构建人工细胞器将草履虫进化为病毒清道夫;直接利用材料将致病活病毒转化为高效的疫苗;工程化破骨细胞实现异位骨降解;工程化RhD阳性红细胞为RhD阴性受血者输血; 病理钙化策略实现肿瘤治疗等。利用材料改造生物功能实现了对细胞代谢、疫苗效果改进和细胞治疗等方面的应用。利用材料推动生物体的功能进化的意义在于,利用化学手段具的高度灵活和可塑性可推动生物功能进化,为理解化学生物学发展提供新视角。此外化学材料的可定制化特性和功能能够在疾病防治中实现精准治疗,有望解决当前疾病治疗中的挑战。

个人简介

浙江大学化学系教授、长江学者、国家杰青。从事化学—材料—生物—医学跨学科研究,探索与发展仿生新技术。提出无机离子聚合科学新概念,开辟材料调控生物研究新领域。在Nature、Science等学术期刊发表论文300余篇。

赵同标 北京干细胞与再生医学研究院/中国科学院动物研究所

报告题目:标准建设支撑干细胞与类器官技术转化应用

摘要

干细胞与类器官技术,作为生命科学与医学科技的前沿领域,正在再生医学、疾病模型构建及药物研发等方面展现出巨大的应用潜力。然而,随着这些技术的不断成熟和商业化进程的加速,确保技术转化中的规范性、有效性和安全性成为亟待解决的问题。标准建设是技术转化应用的重要支撑,其完善程度直接关系到技术创新的可持续性以及产业发展的竞争力。将深入探讨标准建设在干细胞与类器官技术转化应用中的重要作用,分析当前标准体系存在的问题与挑战,以及当前标准化进程,并提出相应的对策与建议,以期为推动该领域的健康发展贡献力量。

个人简介

从事干细胞免疫及转化工作。现任ISO/TC276/AHG1 Organoids召集人、细胞生物学学会标准工作委员会主任等。在Nature、Cell Stem Cell等发表论文60余篇。主导研制全球首个干细胞国际标准(ISO 24603)、我国首个人源干细胞国家标准(GB/T40365-2021)以及15项团体标准。

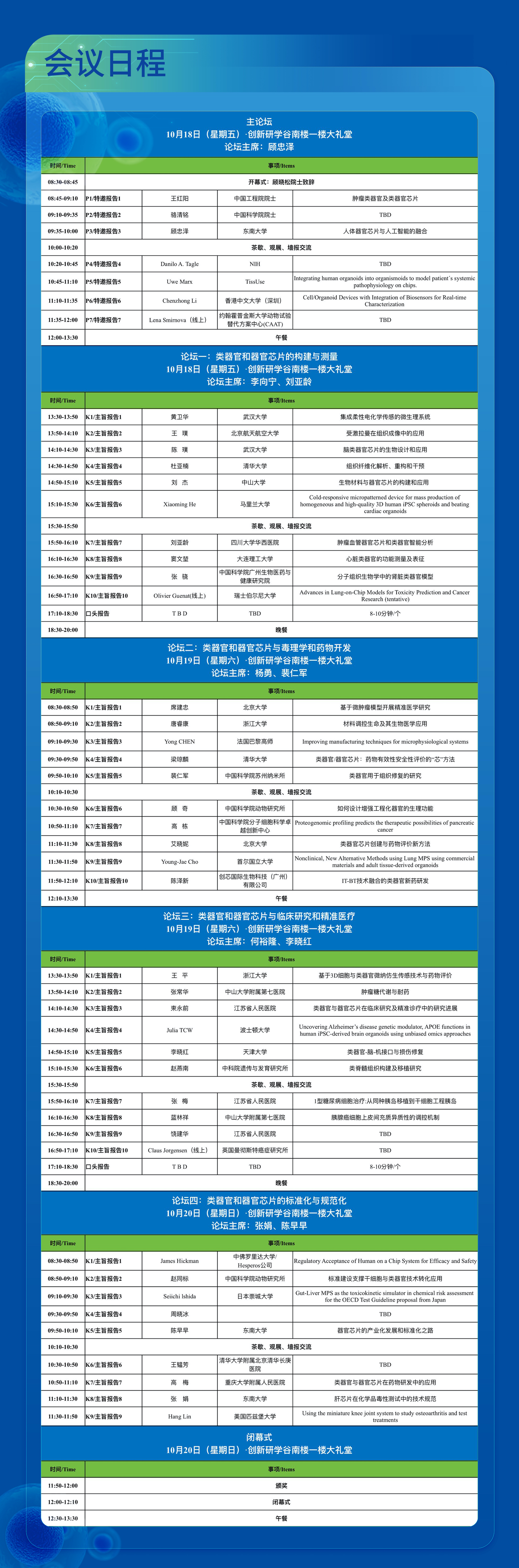

四、会议日程

五、会议嘉宾

六、征文要求

1.本次大会的投稿形式为原创性摘要,可选投全文。摘要以英文撰写,论文以中文或英文撰写。

2.投稿应突出作者的创新与成果,具有较重要的学术价值或应用推广价值。投稿人亦可选择总结自己近年工作进展的综述性论文。

3.本次会议的目的旨在加强交流,为尊重多数投稿人的意愿,会议论文集将以电子版形式汇总后分享给大家。参会交流的论文仍可以转投其它会议或期刊,与本次会议投稿不发生冲突(本次会议不存在版权转让问题)。

4.请严格按照提供的摘要模板及格式要求并以PDF版投稿,详见大会官网(mps.humanorganchip.com)中“附件1:MPS2024投稿模板”。

5.投稿同时请提交“附件2:投稿回执模板”,在回执中选择交流形式,注明论文所属征文范围中的类别等。

6.摘要及回执请于2024年9月26日前同时发送到邮箱:paper_mps@ish.org.cn。

7.会务组将于2024年9月30日前发送接收通知至投稿人员的邮箱。

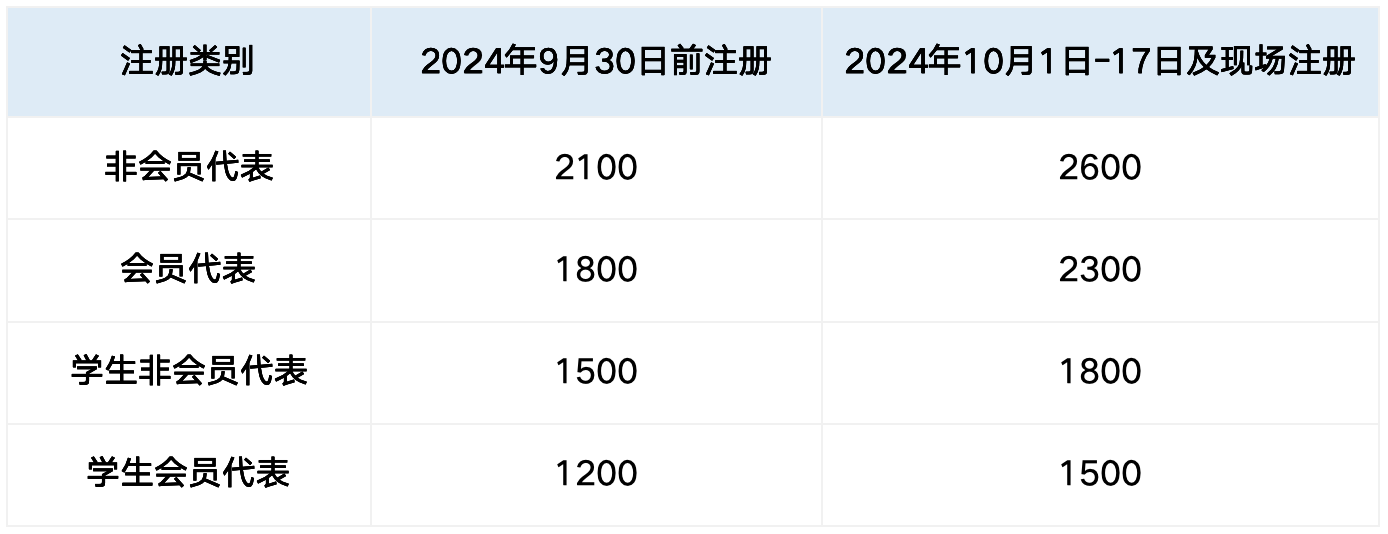

七、大会注册

注:

1、会员指中国生物医学工程学会类器官与器官芯片分会、中国毒理学学会、江苏省研究型医院学会类器官与器官芯片分会会员。

2、除大会邀请专家外,所有参会代表均需缴纳注册费(含会议期间餐费,不包含住宿和交通费用),会议注册以收到注册费为准。

3、汇款时请附言注明“参会姓名及单位”,如忘记备注,可将付款凭证通过邮件方式(mps@seu.edu.cn)发送至大会组委会,并告知“参会姓名及单位”。

4、退款须知:付费后原则上不接受退款,可以更换参会人员。

5、注册方式:扫描下方小程序注册参会,获取更多信息。

八、联系我们

会议网站:mps.humanorganchip.com

大会邮箱:mps@seu.edu.cn

投稿邮箱:paper_mps@ish.org.cn,

会议总负责:王 琼,+86 15951008916,wangq@i-bmd.org

会务联系人:陈雪云,+86 15348872366,771654267@qq.com

投稿联系人:黄 炎,+86 13951910354,hylucky@seu.edu.cn

赞助联系人:朱珊珊,+86 17702501233,zhushanshan@ish.org.cn