为规范和指导人源干细胞产品的非临床研究与评价,在国家药品监督管理局的部署下,国家药监局药品审评中心于2023年10月7日发布了关于公开征求《人源干细胞产品非临床研究技术指导原则(征求意见稿)》意见的通知。2024年1月12日国家药监局药审中心正式发布《人源干细胞产品非临床研究技术指导原则》,以下简称《指导原则》。

适用范围:

本指导原则主要为按照药品管理相关法规进行研发和注册申报的人源干细胞产品的非临床研究提供技术指导。本指导原则中的人源干细胞产品是指起源于人的成体干细胞(adult stem cells,ASCs)、人胚干细胞(embryonic stem cells,ESCs)和诱导多能干细胞(induced pluripotent stem cells,iPSCs),经过一系列涉及干细胞的体外操作(一般包括扩增、基因修饰、诱导分化、转分化等)获得的干细胞及其衍生细胞产品。

《指导原则》明确在非临床研究中需要考虑以下因素(包括但不限于):细胞来源、生物学特性、作用机制;生产过程(如体外培养、 纯化、诱导分化、扩增、基因修饰/改造等);终产品中不同分化阶段细胞的数量/比例;终产品中可能残留的非目的细胞(如未分化细胞、非预期分化细胞等)、非细胞成分(如杂质/外源因子等);临床拟用人群、给药方式、预期的药理作用靶部位;细胞在受者体内的迁移、定植、分化及存续能力;细胞的免疫原性和受者对细胞的免疫反应;成瘤性和致瘤性的风险等。

涉及基因修饰的干细胞产品还需考虑以下因素(包括但不限于):(1)基因修饰的目的、方式、技术;(2)基因转导/编辑效率;(3)载体自身风险;(4)基因修饰脱靶风险;(5)基因修饰对细胞表型和生物学特性的影响;(6)对于导入目的基因,还应考虑目的基因的表达情况和表达产物的生物学作用。

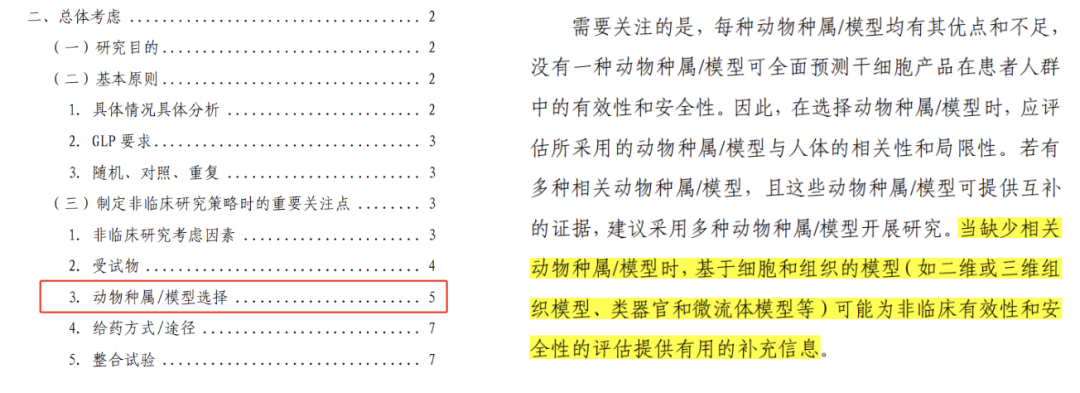

在《指导原则》的“动物种属/模型选择”一部分内容中,提及“当缺少相关动物种属/模型时,基于细胞和组织的模型(如二维或三维组织模型、类器官和微流体模型等)可能为非临床有效性和安全性的评估提供有用的补充信息”。

我国“十四五”首批重点专项也指出恶性肿瘤,心血管、呼吸和神经系统疾病和代谢病等多种重大难治性疾病,长期严重影响我国人民健康。类器官作为重要的新兴前沿技术,能够为疾病研究与治疗助力。2022年美国众议院批准了FDA现代法案2.0,取消药物开发强制性动物实验,首次将器官芯片作为独立的药物非临床实验评估体系纳入法案。随着相关政策的不断出台,未来将有越来越多基于类器官/器官芯片模型的药物评价数据走向临床申报。

由此可见,类器官技术快速发展并愈发成熟,器官结构和功能的模拟水平持续提升为器官发生、疾病模拟、药物筛选、精准医疗等多个领域的发展提供了更好的研究工具。

类器官研究持续获得全球高度关注,各国政府支持力度不断提升:

(1)美国白宫科技政策办公室发布的《生物技术与生物制造宏大目标》报告提出,在跨学科领域将推动如器官芯片等集成生物和非生物组件的工具制造,为生物制造的创新铺平道路。

(2)欧盟“地平线欧洲”计划2023−2024年工作方案也提出支持以类器官为核心的非动物技术的开发,并促进其在生物医学研究中的应用。

(3)澳大利亚联邦科学与工业研究组织发布《非动物模型:提升澳大利亚医疗产品研发能力战略》报告,强调包括类器官在内的新兴非动物模型在医疗产品研发中的应用潜力。

(4)《Nature Methods》将体外胚胎模型技术 (in vitro embryo models) 评选为2023年年度技术,肯定了干细胞衍生胚胎模型这一重大技术突破,及其对加深胚胎发生过程理解的重要意义。

(5)类器官培养过程中的关键技术—合成组织环境 (synthetic tissue environments),即人工细胞外基质开发也被《Nature Methods》杂志选为2024年最值得关注的七大技术之一。

目前,类器官领域正处于技术快速发展和科研成果爆发的快车道阶段。类器官发展的目标之一是实现人体器官模型的替代,尽管类器官技术转化为临床可移植的器官仍需要漫长的过程,但随着技术发展和配套伦理政策出台,类器官移植将成为再生医学中可行的技术路径。